— 親が怒りを感じるのは自然なこと。そのサインを理解し、前向き子育ての視点から「落ち着き」と「つながり」を取り戻すヒントを探ります。 —

はじめに:怒りを感じるのは自然なこと

どんな親でも、怒りを感じる瞬間があります。

それは人間として、とても自然なことです。

子育ての中では、思いがけない場面で強い感情が湧き上がることがあります。

たとえば、子どもが言うことを聞かなかったり、お願いと正反対のことをしたとき。

その瞬間、イライラが込み上げ、嵐が過ぎ去ったあとに後悔や罪悪感を感じることもあるでしょう。

「怒らない親」なんていません。

むしろ、怒りを感じるのは、私たちが子どもとの関係を大切に思っている証でもあります。

大切なのは、「怒り」をどう理解し、どう扱うかです。

『前向き子育てA–Z(Positive Discipline A–Z)』の著者ジェーン・ネルセンらは、

怒りを「抑え込む」ものや「罰する」べきものとしてではなく、

まず自分自身の中で理解し、導いていくものだと伝えています⁷。

怒りは人間らしさの一部であり、最も大切なのはその扱い方なのです。

アドラー心理学の流れをくむルドルフ・ドライカース(Alfred Adlerの弟子)は、

「すべての行動には目的がある」と強調しました¹。

つまり、子ども(あるいは私たち自身)がなぜそのように反応するのかを理解できれば、

コントロールではなく共感をもって応じることができるのです。

このように、行動そのものを「裁く」視点から

その奥にある意味を理解する視点に切り替えることで、

怒りの瞬間が「学びのチャンス」に変わります。

怒りの正体を知る

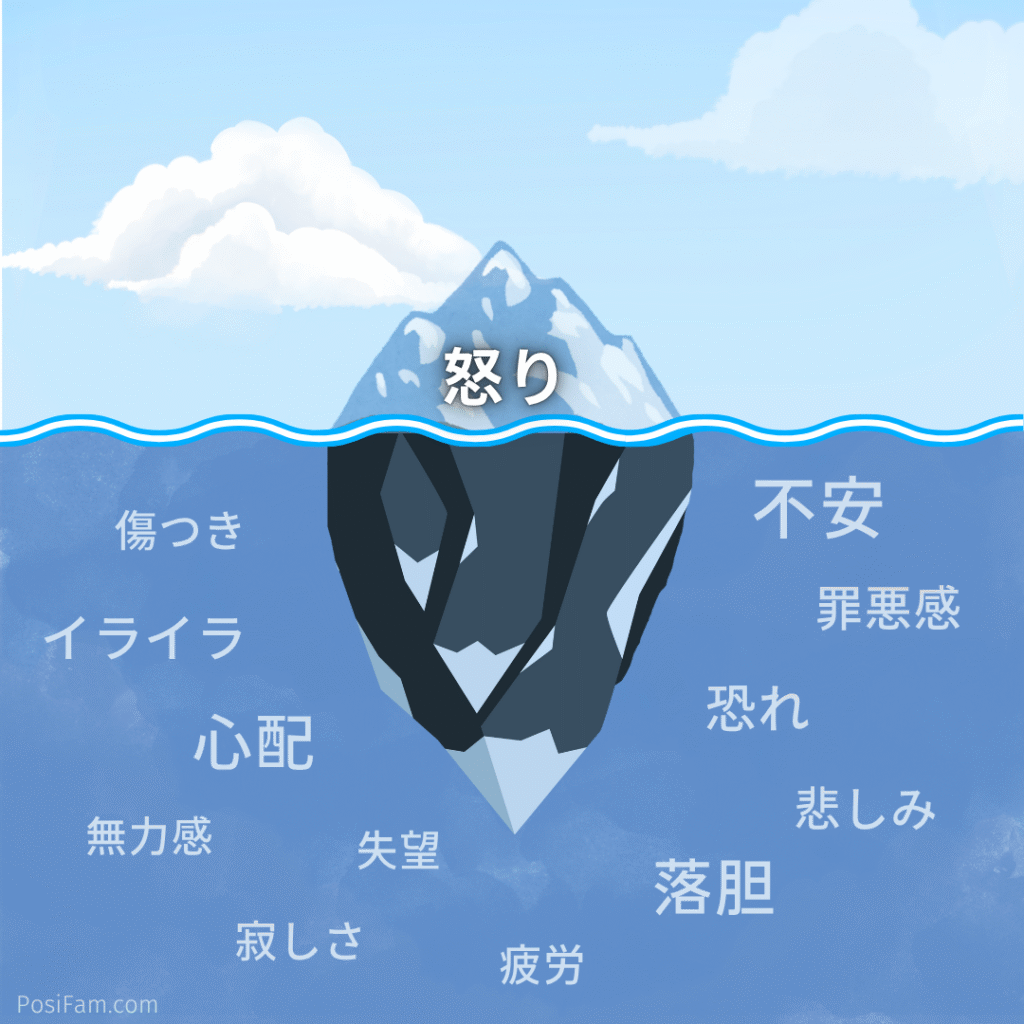

多くの心理士や教育者は、「怒り」はしばしば二次感情(secondary emotion)として現れると考えています。

つまり、怒りの奥には「怖い」「悲しい」「がっかりした」などの一次感情が隠れていることが多いのです。

一方で、研究によると、怒りが直接的な一次反応として現れる場合もあります⁶ ³。

子どもが「ずるい!」と叫んだり、親が思わず「もうやめて!」と言ってしまうとき、

その怒りは、本当のニーズが満たされていないサインかもしれません。

アドラー心理学を実践したルドルフ・ドライカースは、

私たちや子どもが「問題行動」を起こすとき、

それは「つながり」や「大切にされている感覚」を一時的に失ったときに、

それを取り戻そうとする誤った・勘違いされた目的(mistaken goal)から生じると述べています²。

この視点で見ると、「怒り」は単なる「悪い感情」ではなく、大切な情報になります。

怒りは、「自分が無力だと感じている」「尊重されていない」「つながりを失っている」――

そんな内側の状態を教えてくれているのです。

そして、その「奥にある感情」に気づけたとき、

私たちは思考を切り替え、体を落ち着かせ、

子どもに見せたい感情の自己理解を実践することができます。

怒りの奥にあるもの: 「居場所」と「大切にされている感覚」

親が「無視された」「尊重されていない」「思い通りにいかない」と感じるとき、

怒りが一気に湧き上がることがあります。

けれど、その反応の奥にはもっと深い感情――

一時的に「つながり」や「大切にされている感覚」を失った心の痛み――が隠れています。

アドラー心理学の視点では、

人間のあらゆる行動の根底には「居場所がほしい」「自分には価値があると感じたい」

という二つの基本的な欲求があると考えられています。

これらが脅かされると、大人も子どもも強いストレスを感じ、

それが反抗や引きこもり、そして怒りとして表れることがあります。

前向き子育て(Positive Discipline)では、

「問題行動は『どうやって所属すればいいか』を誤って学んだ結果」と考えます。

そしてこれは、子どもだけでなく親にも当てはまります。

たとえば、子どもの態度を「反抗的」や「無礼」と受け取ったとき、

私たちは無意識のうちに「自分が軽く扱われている」と感じ、

その痛みから自分の尊厳を守ろうとして怒りが湧くことがあります。

けれどその怒りは、あとで後悔や罪悪感を残すことも多いのです。

怒りをこのような視点で見ると、

次のような問いを自分に投げかけることができるようになります。

- この怒りの下に、本当はどんな気持ちがあるんだろう?

- 「無視されている」「無力だ」「つながりが切れた」と感じていないだろうか?

- 反応する前に、どうすれば自分と子どものつながりを取り戻せるだろう?

これらの「隠れたニーズ」に気づくことは、

自分や子どもの行動を正当化することではありません。

感情の奥にあるメッセージを尊重するということです。

そして、「つながり」「尊重」「所属」といった本当に求めているものに気づいたとき、

私たちはより落ち着いた、安定した状態から行動を選ぶことができます。

この理解は、親・保育者として最も強力なパワーのひとつ――

共調整(co-regulation)への第一歩でもあります。

まず自分の神経系を落ち着かせることができれば、

子どもの脳もミラーニューロンを通して自然にその落ち着きを映し取ります ⁴ ⁵。

共調整(Co-regulation)と「つながり」の科学

子どもが感情的にあふれ出したり、怒ったり、泣き崩れたりするとき、

つい「どうにかやめさせよう」としたり、「話してわからせよう」と思ってしまうことがあります。

けれど、ストレスが高まった瞬間、脳が「生き延びるモード」に切り替わります。

『感じる脳』の扁桃体(へんとうたい)が「危険!」と信号を送り、ストレスホルモンが全身に広がり、

論理的思考や共感を担う『考える脳』の前頭前皮質(ぜんとうぜんひしつ)は一時的に働かなくなります。

つまり、子ども(あるいは大人)が「戦う・逃げる・固まる(fight, flight, freeze)」状態にあるとき、

学びは起こらず、聞く力は働かないのです。そして何より、論理的に考えることか非常に難しくなるのです。

言葉がちゃんと届くのは、脳神経が「安全」だと感じたあと。

心が安全を取り戻すまでは、どんな言葉も届かないのです。

その「安全」を取り戻す鍵こそが――共調整(co-regulation)です。

神経科学者マルコ・イアコボーニによる研究(Annual Review of Psychology, 2009)では、

脳内の「ミラーニューロン(共感細胞)」が、他者の感情や行動を映し取る働きを持つと報告されています。

親が呼吸を整え、声のトーンをやわらげ、体を落ち着けると、

子どもの神経系もその落ち着きを鏡のように映し返すのです⁴。

💬 豆知識

イアコボーニ博士はこう述べています。

「私たちの脳は「つながるように」できている。

他者を理解するとは、その感情や行動を内側で映し出すことなのです。」

セラピストで教育者のリサ・ディオン(Integrative Somatic Psychology創設者)は、

これを「安全の科学」と呼びます。

彼女によると、親の落ち着いた神経状態こそが、子どもの体に『安心していい』というメッセージを送るのです。

それが、子どもが本来の安定を取り戻す最初の一歩となります⁵。

この「共調整」は、子どもが自己調整(self-regulation)を身につけるための最初のステップです。

感情の安定は、言葉で教えるものではなく、関係の中で見て学ぶもの。

ダニエル・シーゲル博士とティナ・ペイン・ブライソン氏も

『The Whole-Brain Child』の中でこう述べています。

発達中の脳には、落ち着き・つながり・修復の経験を繰り返し積むことが必要で、

それが自己制御や共感の神経回路を育てる基盤になるのです¹⁴。

要するに、親の「存在」そのものが最大のサポートツールです。

子どもを導く前に、まず自分自身を落ち着かせる――そこからすべてが始まります。

このように、私たちの「体」「脳」「感情」がどのようにつながっているかを理解すると、

「落ち着く」ことは単なる行動のコントロールではなく、

安全と信頼を育むプロセスだと分かります。

もちろん、感情的な場面で落ち着いているのは簡単ではありません。

疲れていたり、過去の経験でトリガーを感じたりすると、誰でも難しくなるものです。

けれど、自己調整は練習によって身につけられるスキルです。

子どもが新しいことを学ぶのに時間がかかるように、親もまた、少しずつ練習していけます。

そのため、前向き子育て(Positive Discipline)では、

「ポジティブ・タイムアウト」や「勇気づけ」、

「セルフリセットの練習をモデルする」などのツールを通して、

親が反応する前に立ち止まり、リセットし、つながり直すサポートをしています。

感情的に反応する親から、落ち着いて関われる親へ: 実践できる前向き子育てのツール

怒りを「なくす」ことが目的ではありません。

大切なのは、「怒り」をいち早く察知し、そのあとどう行動するかを選べるようになることです。

ここでは、前向き子育て(Positive Discipline)の考え方をベースに、感情が高ぶったときに「一呼吸おいて、つながり直す」ための実践ツールをご紹介します。

a. 親にも必要な「ポジティブ・タイムアウト」

前向き子育てにおける「タイムアウト」は、子どもを離れさせる罰ではありません。

それは「自分の心を整えるための時間」、つまり「タイムイン」に近い考え方です。

ジェーン・ネルセン博士らはこれを「親と子がそれぞれ神経系を落ち着かせ、問題解決を始める前の尊重ある小休止」と説明しています⁷。

親にとってのポジティブ・タイムアウトとは、たとえば:

- いったんその場を離れる

- ゆっくり3回深呼吸する

- 「私たちは安全。少しゆっくりすれば大丈夫」と心の中でつぶやく

親が自分の感情をケアする姿を見せることで、子どもも「感情を整えるのは悪いことではない」と学びます。

これは「放置」ではなく、「自己調整(セルフ・レギュレーション)」と「正直な感情表現」を伝える行動です。

🪴 試してみよう:

「少しイライラしてきたから、落ち着く時間をとってから話そうね。」

その一言で、親子の空気ががらりと変わります。

b. 「みんなの落ち着きスペース」をつくる

家の中に、誰でも「気持ちを整えるため」に行ける、安心できる場所をつくってみましょう。

やわらかなクッション、好きな香り、落ち着く音楽や絵本など、五感を休められる工夫を。

これは「部屋に行きなさい!」という意味のスペースではありません。

家族全員が「ちょっと一息つける場所」です。

アドラー心理学では「所属感(belonging)」と「貢献感(significance)」が人の行動の原点とされています¹ ²。

家族の誰もが使えるクールダウンスペースは、「ここにいていい」「一緒に学んでいる」というメッセージを伝えます。

c. 見方を変える(思考のリフレーミング)

怒りの裏には、傷つき、不安、失望、無力感などの別の感情が隠れていることが多いものです。

いったん立ち止まり、「本当はどんな気持ちなのか」を言葉にしてみましょう。

自分に問いかけてみます:

「今、私は本当は何を感じている?」

「私は何を必要としている?」

アドラー派心理学者ルドルフ・ドライカースは「すべての行動には目的がある」と述べました¹² ²。

私たちの反応もまた、「つながりたい」「理解されたい」という根源的な願いを映し出しています。

思考をリフレーミングすると、衝動ではなく意識的に行動できるようになります。

それは、「感情は問題ではなく、サイン」であることを子どもに伝える力にもなります。

d. 「勇気づけ・励まし」は「恥」よりも強い

どんなに意識していても、親が感情的になってしまうことはあります。

大切なのは、その後の対応です。

罪悪感や自己否定ではなく、「自分を励ます」言葉を選んでみましょう。

「つい怒ってしまったけど、今はまだ練習中。次はもう少し早く気づけるようにどうしよう。」

前向き子育てでは、「完璧」よりも「成長」に目を向けることを大切にします。

それが「自分と子どもの中にある良い部分を見つける」というencouragement(勇気づけ)の姿勢です。

励ましは自己受容と成長マインドを育み、

子どもにも「失敗は学びの一部」と伝えることができます⁷ ¹⁰。

(勇気づけ・励ましについてもっと知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください)

親が落ち着いて関わるということは、「いつも冷静でいる」という意味ではありません。

大切なのは、何度でも「落ち着きを取り戻す練習」をすることです。

そのたびに、あなたとお子さんの中に「つながりを優先する力」が少しずつ育っていきます。

それは、感情の嵐の中でも「安心と自信を取り戻せる力」なのです。

🌸 小さな一歩の積み重ねが、大きな変化につながります。

ご家庭での実践をサポートするために、前向き子育ての1対1コーチングやワークショップも提供しています。

より落ち着きとつながりのある家庭づくりを、一緒に進めていきましょう。

罰では育たない理由 ― そして本当に子どもを育てるもの

「罰」を使うと、一時的には子どもの行動が止まることがあります。

でも研究によると、それは自制心や共感力を育てる方法ではないことがわかっています。

カナダ・マクマスター大学の長期研究では、たとえ軽い体罰でも、不安、攻撃性、抑うつ傾向を高める可能性があると報告されています。

一方で、あたたかさ・一貫したルール・感情的な安心感がある環境のほうが、子どもの「協力性」や「回復力・復元力(レジリエンス)」を伸ばすことが明らかになっています⁸。

また、『JAMA Psychiatry』誌に掲載された縦断研究では、罰的なしつけを受けた親子ほど、ストレス反応(生理的な緊張・警戒反応)が高くなることが示されています。

それに対し、感情的に支えられた関わり方をしている親子は、つながりが強く、情緒の安定も高いことが確認されました⁹。

前向き子育て(Positive Discipline)が大切にしているのは、「正す前に、つながる」という姿勢です。

子どもの行動の裏にある気持ち・目的を理解しようとすることで、罰では教えられないスキル――

つまり、感情の自己調整・問題解決力・信頼関係が育ちます。

『どうして子どもを良くするようにするために、まずは気分を悪くさせなければならない、なんて考えが広まってしまったのでしょう?』

子どもは「気分が良いとき」にこそ、より良い行動ができるのです。

— ジェーン・ネルセン博士¹⁰

私たち親も同じです。

落ち着いていないときに「落ち着き」を教えることはできません。

親がミスをしてもなお、思いやりと自己調整の姿勢を見せることで、

「安心しながら学ぶ」環境を子どもに伝えることができます。

それこそが、本当の成長が始まる場所なのです。

おわりに

「怒り」があることは、親・保護者・教育者として失格ということではありません。

それは「サイン」であって、「判定」ではないのです。

怒りの奥には、大切なメッセージが隠れていることがあります。

もしかしたら、それは「限界を超えている」というサインかもしれません。

あるいは、「助けが必要」「少し休みたい」「自分を大切にしたい」という心の声かもしれません。

誰だって、感情的になってしまう瞬間はあります。

大切なのは、そのあとにどうするか。

一呼吸おくこと、深呼吸すること、気持ちを立て直して関係を修復すること。

そのひとつひとつが、あなたとお子さん、両方の成長につながっていきます。

私たちが自分を思いやる姿を見せることで、子どももそれを学びます。

「間違えることは人間らしいこと」「落ち着きやつながりは、やり直せるもの」

――そう感じられる安心感が、子どもの心を強く育てます。

完璧である必要はありません。

前向き子育て(Positive Discipline)が伝えているように、

どんな間違いも、学びのチャンスになります。

大切なのは、子どもと一緒に学び、やり直し、成長していく姿勢です。

参考文献

※以下の一部文献は英語の研究論文です。内容を簡単にご紹介しています。

- Turning Point School. (n.d.). Dreikurs and children: The challenge. https://www.turningpointschool.org/dreikurs-and-children/

- ParentEducation Net. (2023). The child’s mistaken goals. https://parenteducation.net/the-childs-mistaken-goals/

- American Psychological Association. (2023). Managing anger. https://www.apa.org/topics/anger/control

- Iacoboni, M. (2009). Imitation, empathy, and mirror neurons. Annual Review of Psychology, 60, 653‑670. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.60.110707.163604

- Dion, L. (2023). Childhood regulation and neuroscience. Integrative Somatic Psychology. https://psychiatryinstitute.com/childhood-regulation-neuroscience-dion/

- The Gottman Institute. (2024). The anger iceberg. https://www.gottman.com/blog/the-anger-iceberg/

- Nelsen, J., Lott, L., & Glenn, H. S. (2007). Positive Discipline A-Z (3rd ed.).

- Foundation for Peaceful Parenting. (n.d.). The long‑term effects of corporal punishment. https://www.foundationforpeacefulparenting.org/the-long-term-effects/

- Lefkowitz, M. M., Huesmann, L. R., & Eron, L. D. (1978). Parental punishment. A longitudinal analysis of effects. Archives of general psychiatry, 35(2), 186–191. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1978.01770260064007

- Nelsen, J. (2015). Positive Discipline.

- Mori, K., et al. (2022). Maternal parenting stress from birth … and physical punishment to 10-year-olds: A population‐based birth cohort study (Tokyo Early Adolescence Survey). PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35788880/

- Dreikurs, R., & Soltz, V. (1964). Children: The Challenge.

- Kohn, A. (2005). Unconditional Parenting.

- Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2011). The Whole-Brain Child.

PosiFamをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。